SEOコンサルティングサービスのご案内

専門のコンサルタントが貴社サイトのご要望・課題整理から施策の立案を行い、検索エンジンからの流入数向上を支援いたします。

無料ダウンロードする >>

無料ダウンロードする >>

この記事では、SEOの基本とメリット・デメリット、施策方法からSEOのトレンドと変化について解説します。随時更新し、常に最新の情報となるよう心掛けておりますので、SEOに迷った際の指針としてご利用ください。

目次

SEOとは「検索エンジン最適化」Search Engine Optimizationの略称です。「SEO対策」とは、一般的に検索エンジンへの最適化によりサイトを検索結果で上位表示させるための、様々な施策のことを指しています。

検索エンジンのしくみ、検索エンジンの動作を決定するコンピュータプログラムのアルゴリズムを理解し、ランキングの向上、検索エンジンの認知度の向上、自然検索の流入拡大の為に必要な技術的手法です。企業ではマーケティングや広報に広く活用されています。

近年ではGoogleの生成AI機能「AI Overviews」が常時表示になり、従来の“順位”だけでなく「AI 回答に引用されるか」も自然検索流入数を左右します。

生成AIによって検索行動が変化し、「AIに引用されやすい情報設計」が重要になってきました。キーワードだけでなく「意味」や「構造」、そして「信頼性」が次のSEOのテーマになっています。

参考:AI Mode時代のSEOと必要な施策・戦術は何なのか?

これらの20項目は、SEOの基礎でありながら、着実に効果を発揮するものです。焦らず、できることから一つずつ取り組んでみてください。

| 施策 | カテゴリ |

|---|---|

| 1.タイトルの最適化 | コンテンツとキーワード |

| 2.記事の冒頭文・見出し(H2, H3)の最適化 | コンテンツとキーワード |

| 3.フレーズ・派生検索ワードへの最適化 | コンテンツとキーワード |

| 4.検索意図の考慮と網羅性を高める | コンテンツとキーワード |

| 5.記事の追加・更新 | コンテンツとキーワード |

| 6.画像のalt最適化 | サイトの技術面 |

| 7.見出しの構造化 | サイトの技術面 |

| 8.URLの最適化 | サイトの技術面 |

| 9.サイトの表示速度の最適化 | サイトの技術面 |

| 10.モバイル(スマホ)への最適化 | サイトの技術面 |

| 11.内部リンクの最適化 | 外部評価 |

| 12.外部リンクの獲得 | 外部評価 |

| 13.SNSでのシェア・拡散 | 外部評価 |

| 14.Googleビジネスプロフィール登録・更新 | 外部評価 |

| 15.関連リンクの獲得 | 外部評価 |

1.記事のタイトルにキーワードを入れる

記事のタイトル(H1タグ)は、検索エンジンに内容を伝える最重要部分。ターゲットキーワードを必ず含めましょう。また、興味を持ち、クリックされやすい文章を意識しましょう。「〇〇の悩み、これで解決!」「〜する方法」など、読者の疑問や課題に答えるようなタイトルはクリックされやすい傾向にあります。

参考:SEOはキーワード選定が重要。今すぐできる選定方法や選定のポイント

参考:SEOを意識したタイトルとは?検索順位やクリック率を高める9つのポイント

2.記事の冒頭、見出し(H2, H3)にもキーワードを入れる

記事の冒頭文にも、メインのキーワードを意識し、その検索に応える簡潔な結論を提供するよう、心がけましょう。記事を区切る見出しにも、関連するキーワードを自然に配置して、内容の関連性を高めます。

キーワードを無理に何度も繰り返すのは逆効果です。あくまで自然な文章で使うことを心がけましょう。

参考:SEOを成功させるキーワードの7つの入れ方とは?ポイントや注意点を徹底解説

3.キーワードは「単語」だけでなく「フレーズ」も意識する

「カフェ」だけでなく「渋谷 カフェ おすすめ」「一人で入れるカフェ」のようなロングテールキーワードも意識して使いましょう。

4.ユーザーが知りたいことに全て応える

検索した人が「この記事を読めば解決する」と思えるような、「これを知ったらこれが気になる」といった、派生した「知りたいこと」にも応える内容にしましょう。

6.ユーザーが知りたいことに合わせて定期的に新しい記事を追加・更新する

検索エンジンは、活動的で情報が最新のサイトを好みます。定期的に新しい記事を追加したり、既存の記事を最新情報に更新したりしましょう。

7.画像に「代替テキスト(alt属性)」を設定する

記事内の画像には、その画像が何を表しているかを説明するテキスト(ALT属性)を設定します。その画像が画像検索の結果にでたら自然だと思える検索キーワードを含め、画像が何を表しているかを代替するテキストを入れましょう。

8.記事を読みやすいように見出し(H1, H2, H3)を使う

記事の構造を明確にし、読者も検索エンジンも内容を理解しやすくします。

9.サイトの表示速度を調べて早くする

Googleの「PageSpeed Insights」で自分のサイトがどれくらい速く表示されるか確認し、遅い場合(特に40以下)は画像の圧縮などから改善を始めましょう。

10.モバイル(スマホ)から自分のサイトを見て見やすいデザインに変える

Googleはモバイルフレンドリーなサイトを評価します。スマホでサイトが見やすいか、文字が小さすぎないか、ボタンが押しやすいかなどを確認しましょう。

11.関連する記事へのリンクを貼る(内部リンク)

自分のサイト内の関連する別の記事へリンクを貼りましょう。ユーザーの回遊性を高め、検索エンジンがサイト構造を理解しやすくなります。

12.外部の信頼できるサイトへリンクを貼る(外部リンク)

引用元や参考にした情報源など、外部の信頼できるサイトへリンクを貼ることは、記事の信頼性を高めることにつながります。

13.SNSで記事をシェアする

書いた記事をX(旧Twitter)、FacebookなどのSNSで積極的にシェアしましょう。多くの人に見てもらうことで、間接的に検索順位に良い影響を与えることがあります。

14.Googleビジネスプロフィールを登録・更新する(店舗がある場合)

店舗ビジネスの場合、Googleビジネスプロフィールに正確な情報を登録し、最新の状態に保ちましょう。レビューの管理も大切です。

15.他のブログやサイトからリンクをもらえないか考える(被リンク)

自分のサイトが他の権威あるサイトからリンクされる(被リンク)のは非常に重要です。質の良いコンテンツを作れば、自然とリンクされる機会が増えます。

日本におけるSEOは、実質的にはGoogleを意識した施策とほぼ同義になっています。

というのも、日本における検索エンジンのシェアはGoogleが約65%を、Yahoo!が約30%を占めており、さらにYahoo!の検索エンジンはGoogleのアルゴリズムを採用しているからです。

Yahoo!は独自のアレンジを若干加えてはいるものの、検索順位はGoogleのものとほぼ一致します。

そのため、SEOを適切に実施するためにも、Googleの基本的な仕組みや考え方について理解しておきましょう。

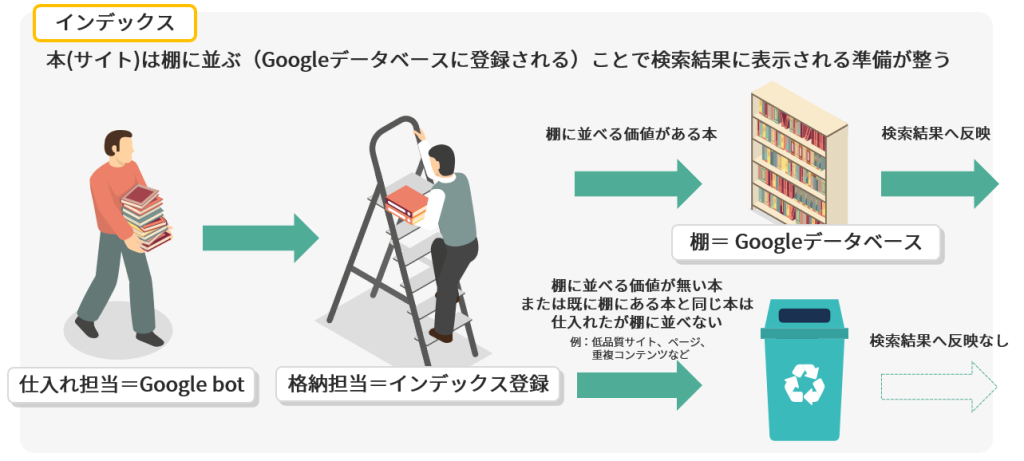

Googleの検索エンジンがサイトの評価を決めるためのプロセスは、

の3つのステップから成り立っています。

ここからはGoogleを図書館に見立ててご説明いたします。

まずは、クローラーがリンクやすでに把握しているサイトリストなどをたどってWebページを巡回(クローリング)します。

次に、クローリングで取得したデータをGoogleのインデックスサーバーに蓄積(インデキシング)します。

この2つのプロセスを経てから、蓄積したデータを対象に独自のアルゴリズムにより順位付け(ランキング)を行います。

ユーザーはインターネット上のサイトを直接検索するわけではなく、Googleによって集められ、評価されたデータを対象に検索を行っているのです。

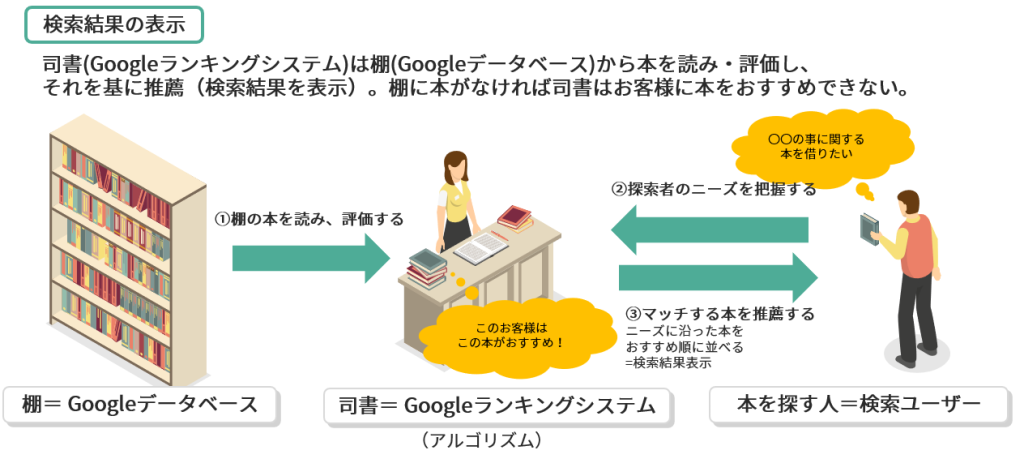

そして、上位表示に直接関わってくるランキングは、検索キーワードおよび検索ユーザーの知りたい情報に最も関連性の高いページを表示できるように、様々な要素を用いて行われています。

SEOにおいては、200を超えるランキング要素(Ranking Factors)をより多く満たすページほど、検索結果で上位表示されているといわれていますが、Googleはそのランキング要素の詳細を明らかにはしていません。

ただし、アルゴリズムのアップデートにおいて、その方針自体は明らかにされています。

参考:Search Engine Landによるランキングファクターの一覧表とその読み方

参考:決定版!Googleアルゴリズムの変遷のすべて~前編~

Googleは、検索キーワードを「質問」、検索ボックスを「質問箱」、サイトを「答え」と位置付けており、ユーザーに的確な答えやユーザーが探している情報を提示できるサイトをより高く評価します。

Googleにとっては、より多くのユーザーにGoogleでの検索を利用してもらう必要があり、そのためには「Googleの検索は便利、役に立つ、満足できる」とユーザーに感じてもらうことが欠かせません。

こうした理由から、Googleは検索ユーザーが納得できる検索体験を提供することを目指して、現在も検索エンジンの改良を行っています。

そして、ユーザーの検索体験の満足度を重視するGoogleでは、「ユーザーに必要とされるサイト」を高く評価するためのアルゴリズムを追及しています。実際にそのような満足度の高いサイトの多くが上位表示されています。

ユーザーに必要とされるサイトには様々な要素があります。

例えば、「検索キーワードの関連情報が網羅されている」「正確で信頼性の高い情報が掲載されている」「サイト内で目的の情報に到達しやすい」「サイトが見やすく文章も読みやすい」など、ユーザーごとにいろいろなニーズがあるでしょう。

より多くの検索ユーザーに対して最適な検索結果(答え)を返すことに注力して、Googleはサイトの評価を行っているのです。

そして将来的には、「究極のパーソナルアシスタント」となることがGoogleの目指す姿であり、ユーザーが知りたいことを先回りして提案する執事のようなプロダクトを目指しているといわれています。

いまや誰にとっても当たり前の存在となりつつあるGoogleは、1998年9月4日に当時スタンフォード大学に在籍していたラリー・ペイジとセルゲイ・ブリンによって創業されました。

そのGoogleが掲げる最大の目的は「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」であり、創業以来これをミッション・ステートメントとして検索エンジンをはじめとしたインターネット関連のサービスや製品を提供しています。

Googleでの検索自体は無料で利用できるようになっており、代わりにGoogleでは、サイト運営者向けの広告配信サービスであるGoogle広告(旧Google Adwords)を提供しています。

これは、冒頭で述べたGoogleの広告枠に費用を対価として自社サイトを掲載する仕組みです。

Google広告で自社サイトの広告を出稿すると、特定のキーワードで検索したときに広告枠に自社サイトへのリンクが表示されます。そのリンクが検索結果画面上でクリックされるとGoogleに所定の金額を支払うことになります。

ここからの広告収入が全体の60%以上を占めています。

つまり、Googleを通じて検索を行うユーザーが増えれば増えるほど、Googleのビジネス自体が拡大する仕組みとなっています。

企業がSEOを行う目的は、多くの場合、サイトにユーザーを集客し商品購入などのアクションを行ってもらうことです。

なぜなら、サイトを作成しSEOが成功した場合、ある程度放置をしてもユーザーのサイト訪問が期待でき、継続的な収益が見込めるからです。 SEOを成功させてサイトの価値を高めることは、貴社ビジネスの成長に大きく貢献するでしょう。

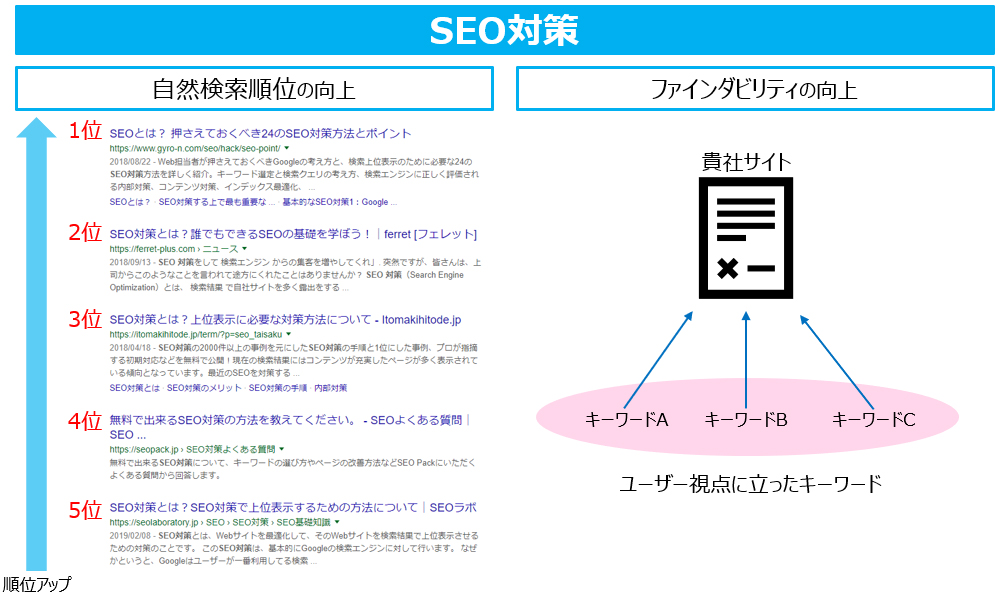

サイトの価値を高めるためには、2つの考え方があります。

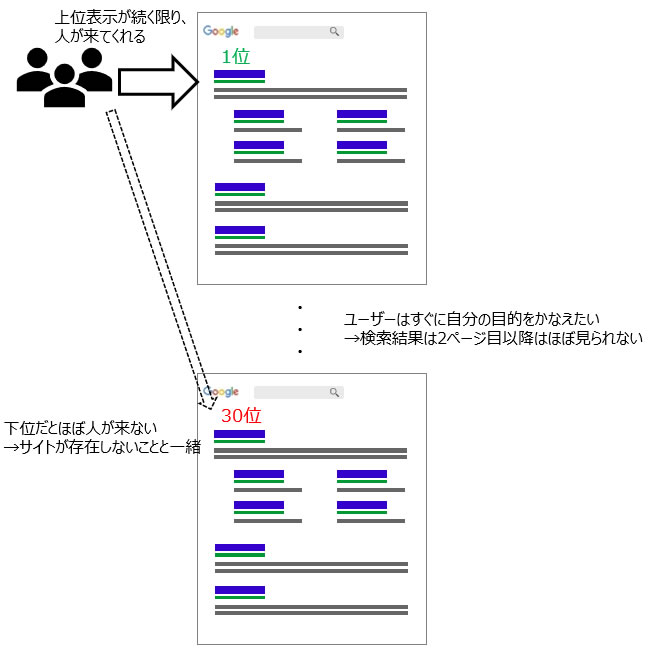

検索結果の表示は「広告枠」と「自然検索(オーガニック検索)枠」に分かれており、SEOは「自然検索枠」における露出を高める、つまりは上位表示させるために行う施策です。

自然検索での順位が高ければ高いほど検索ユーザーのクリック率が高まるため、Googleなどの検索エンジンの検索結果でより上位に表示させることにより、自社サイトへとアクセスするユーザーを増やすことができます。

参考:SEMとは?SEO・リスティング広告との違いや使い分けて成果を出すコツ

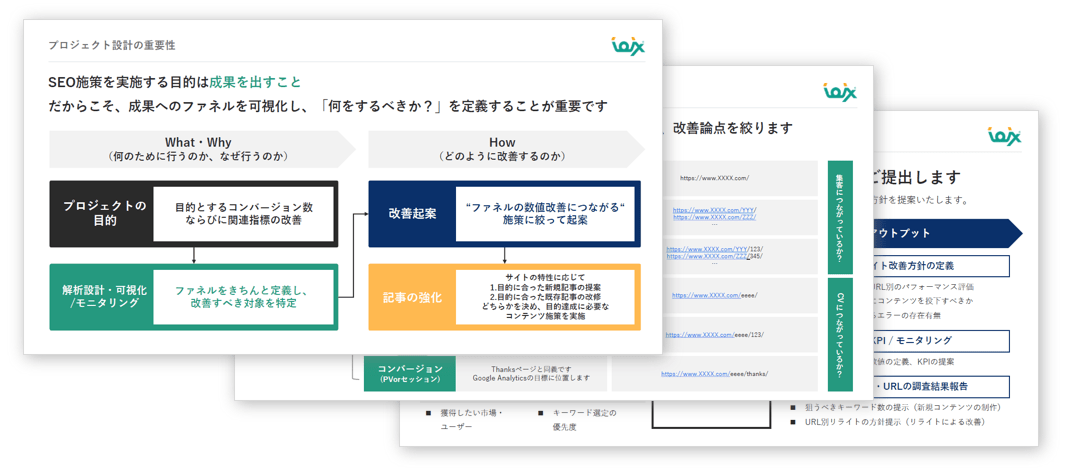

SEOでは、指標として利用しやすいということもあり、特定のターゲットキーワードの順位が気になるものです。 ここで、SEOの本来の目的は何か?ということを考えてみましょう。

あなたはなぜサイトを運営し、SEOによって集客したいと考えているのでしょうか?

それは、ユーザーにウェブサイトを見つけてもらい、ウェブサイトに来てもらうことです。この見つけてもらいやすさのことを「ファインダビリティ」といいます。

たとえクリックがされなくとも、「クレジットカード」で検索した際に上位にいるサイトを見て、ユーザーは「クレジットカードに関連する会社」と知る機会になります。これがファインダビリティが高い状態です。

昨今では、AIによる推奨も同様の考え方ができ、AI自体もバックグラウンドでは検索結果を通じて推奨するサイト・企業を抽出しているため、SEOの役割はAI時代においても重要性が増しています。

SEOの主なメリットとしてあげられるのが、

の2点です。

ユーザーは購買行動の過程において、購入・申し込みを行う前に認知、検討、調査といった段階を踏みます。この潜在層のユーザーが検索エンジンを利用して調べるため、SEOによって顧客の潜在層へと幅広くアプローチできるようになるのです。

また、リスティング広告や一般的な広告は都度費用が発生し、効果を上げるためにはコストを払い続ける必要があります。 特に、リスティング広告の場合、アクセスごとに費用が発生するために費用がかさみやすい、コストコントロールの難易度が高いといった課題もあります。

これに対して、SEOにより検索上位に表示されるようになったサイトは、アクセス獲得のための直接的な費用が発生しません。サイトおよび施したSEOはストック資産となり、高い費用対効果が期待できます(ただし、定期的にメンテナンスをしなければ、順位が下がっていくリスクがあります)。

一方で、SEOにはデメリットあるいは苦手な分野も存在しています。

例えば、SEOはどうしても中長期的な取り組みが必要となるため、広告のように短期で成果を出すことにはあまり向いていません。

短期的に成果を上げたい場合や、トレンド性の高いキーワードに対して能動的にアプローチすることは、検索エンジンの特性上難しいといえます。

ただし、上記はどちらかといえば、メリット・デメリットというよりも性質の違いと捉えるべきであり、広告枠を購入するリスティング広告と自然検索結果からの流入は、それぞれ異なる目的を持って施策するのがよいでしょう。

基本的なSEO施策を行った後、さらに流入を増やしたい、ファインダビリティを上げたい場合、闇雲に行っても効果がありません。より成果を出すためには、いくつかの具体的な定石に従って施策を行う必要があります。

特にAIOでは『表形式・箇条書き・引用元リンク』が抽出対象になりやすく、コンテンツ設計段階で“要約されても誤解されない構造”を意識する必要があります。

ここでは、基本となる①内部対策と②外部対策に分けて説明します。

内部対策には、大きく分けてコンテンツSEOとテクニカルSEOの2つがあります。

コンテンツSEOとは「検索ユーザーのニーズに対応するコンテンツを導入することでサイト価値の向上を行うアプローチ」です。いかにユーザーの検索意図(インテント)に沿い、わかりやすくかつ信頼性が高い情報を適切に届けられるか?が重要です。

ユーザーにとっては、検索という行動自体は目的ではなく、あくまでも「何らかの課題を解決したい」「何らかの要望を満たしたい」といった目的のために検索を行っています。

コンテンツを制作する際は、検索ユーザーの目的や意図を深掘りした上で、ユーザーの検索リテラシー(以下、リテラシー:検索によって情報を収集する能力)に見合った伝え方を設計する必要があります。

一方のテクニカルSEOは、「HTML要素やサイトの内部構造を最適化することで、検索エンジンに正しく評価される状態を整える」という技術的なアプローチです。

ただし、HTML要素やサイトの内部構造の最適化には、ある程度定石化されたルールがあるものの、決まった正解というものはありません。ターゲットユーザーの属性やサイトの立ち位置などにより、柔軟に施策内容を変えることが求められます。

重複コンテンツがあったとしても、ECサイトならページを残しておきたい場合もあるため(その状況が発生することは検索エンジンも理解しているので)、canonicalを使用することになります。

その状況において、どのページにcanonicalを向けるかは状況やサイトによりますし、SEO担当者の考え方でも変わってきます。

様々なタグの役割と、ページごとの目的、サイトの状況を鑑みて、適切な施策を行うことが重要です。

参考:SEOにおいて内部対策と外部対策はどちらが重要?優先順位やメリットについて解説

外部対策とはその名の通り、対象となるサイト内そのものではなく、外部との関係において評価を高める施策です。 サイト内のコンテンツがユーザーにとって有益な場合、それを見たユーザーが自分のブログやサイト内で紹介し、リンクを貼ってくれるケースがあります。

この外部サイトからのリンクは、実際に読んだ人が良いサイトだと思ったからリンクされるので、検索エンジンはこの指標を高く評価しています。

かつては、自分で複数のサイトを作成し、上位表示を実現したいサイトへリンクすることで、上位表示できた時期もありました。

しかし、現在、その手法はほとんど通じません。

現在のSEO施策の本質は、ユーザーにとって良いサイトを育てていくことです。外部評価はその過程で、結果的に増えていくものです。ユーザーにとって良いサイトを育てていった結果、サイト内部も外部も強力なサイトになり、様々なキーワードで上位表示されるようになります。

また、単にリンクを集めているだけでなく、どのような評判を獲得しているかというメンション(Mention:言及)も重要です。

サイトやブログ、SNSなどでどれだけポジティブなメンションを集めているかによっても、サイトの評価が高まります。

検索結果で上位表示されるために大切な要素として挙げられるのが次の3つです。

どんなキーワードで上位表示したいかを決定し、どのようにサイトを育てていくかを考え(ドメインの増強)、サイト内でユーザーにストレスなく何らかの行動(購入や申し込み)を行ってもらうことが大事です。

それぞれどのようなものかを見ていきましょう。

ユーザーはキーワードを用いて検索を行うため、どのようなキーワード(検索クエリ)をどのように設定するかが重要になってきます。 キーワードをページタイトルに含めることはよくあるSEOの施策であり、タイトルにキーワードを入れるということは、検索結果上で検索したユーザーの目に留まるということにつながります。

これは検索エンジンへの最適化だけでなく、直接目にしたユーザーの印象も踏まえて設定する必要があります。

キーワードをしっかりとタイトルに含めてサイトの内容を想定しやすくする、記事内にもキーワードを入れた上でタイトルとの整合性を保つといった対策を行うようにしましょう。

ドメインの強さとは、その名の通りドメインすなわちサイトの持つ力を指しています。

サイト内外の評価、アクセス数、運営機関などの評価指標がありますが、これらが優れている場合、俗に「ドメインパワーが強い」と表現します。 例えば、Yahoo!のようなサイトはドメインの強さがものすごく高いわけです。

このドメインパワーが高ければ高いほど上位表示されやすい傾向があるため、競合サイトよりもドメインパワーが高い状態を目指すことがSEO施策の目標の1つとなります。

最近になって注目が集まっているのが、ユーザー体験(UX)という指標です。 検索ユーザーの役に立つというGoogleの「ユーザーファースト」の考えに基づき、使いやすくユーザーの目的が達成しやすいサイト設計が重要です。 それは、例えば、下記のようなことが挙げられます。

ユーザー体験自体はランキングアルゴリズムに組み込まれていませんが、アルゴリズムの評価には使用されています。

また、AI Overviews時代は“クリックされずとも引用される体験”が新しいUX指標になります。段落単位で完結した解説、FAQ構造、一次データの明示、著者情報の構造化は必須と考えた方が良いでしょう。

参考記事:Googleゲイリー氏インタビュー

参考記事:SEO + UX =成功 の法則

生成AIが登場し、検索エンジンとして一強であったGoogleも、ChatGPTの進化に危機感をあらわにしました。このAI戦争とも呼べる激しい競争の中で、GoogleもAIを活用したAI Overviews(旧SGE)を検索に導入しています。

AI OverviewsとはGeminiモデルが複数サイトを統合して要約を生成する検索機能です。2024年5月から米国でデフォルト提供が始まり2025年までに世界10億ユーザーへ拡大予定となっています。

米Ahrefs調査では、AIO表示クエリが半年で2倍に増え、クリック数は平均34%減少したとの報告もあり、また別の調査では生成枠内に引用されるページは概ね「上位12位以内」「構造化済み」「権威サイト」の傾向が強いとのレポートもあります。

AI Overviews常設化で“ゼロクリック検索”が一段と増加し、ブランド想起と上位の確保、そして引用フォーマット最適化が生死を分けます。

生成AIとLLMの急進が、検索体験そのものを“意味空間”へ引き上げています。米国で導入されている「AI Mode」ではクエリがベクトル化され、関連パッセージが再評価されて回答に合成される――もはや“ページ”単位でなく“意味”単位で競う時代です。では、これからのSEOは何を磨くべきでしょうか?

まずは事業のターゲットと売る商材の強みなどの理解、言語化に勤め、「誰に何を伝えるか」の解像度を上げましょう。次にサイトの「意味設計」です。FAQ・要点見出し・短段落など、AIが切り出しやすい粒度でコンテンツを再構築し、Passage Re-ranking で選ばれやすい形に整えます。

| ステップ | やること | ポイント |

|---|---|---|

| 1. Who-What-How把握 | ペルソナと検索モーメントを特定 | 営業現場の“生の悩み”を拾い、顧客像をブレさせない |

| 2. 意図グルーピング | 検索意図を1テーマ1グループで束ねる | 同じ意図はまとめ、異なる意図はページ分け |

| 3. 段落チューニング | 一問一答・FAQ・短段落で完結 | パッセージ re-ranking で抽出されやすい形=一問一答/FAQ/見出しで要点先出し |

| 4. 構造ラベル付け | H2-H3 と Schema.org で意味を宣言 | “住宅ローンの組み方”なら <h2>住宅ローンの組み方</h2>+FAQPage |

| 5. トピッククラスタ化 | 関連記事を階層化し内部リンク | サイト全体をその領域の“コーパス”にする |

| 6. 一次情報&監修 | データ・図表・専門家コメントを注入 | E-E-A-Tを強化し、引用される確度を底上げ |

検索意図を整理の上、トピッククラスターモデルでテーマを階層化し、内部リンクとスキーマで“このサイトはこの領域のコーパスだ”と示すことで、クローラビリティと網羅性を両立させます。

最後に「E-E-A-Tの経験値」。独自データや実証実験、専門家の監修など一次情報を増やし、AIが引用したくなる確からしさを担保します。

成果計測も変わります。クリックされない“見えない貢献”を指名検索やCVRの微増、LLMへの引用調査など複数指標で捉え、施策と結び付けて説明する言語化能力が問われます。

つまり「ページを作る仕事」から「意味をデザインし、その価値を証明する仕事」への変化が訪れています。検索が“探す”行為から“答えを受け取る”体験へ転換する今こそ、SEOの本質「ユーザーの問いに誰より深く、速く、確かに応える設計力」が試されています。

社内でSEO施策を行うインハウスSEOには、コストの節約や管理性の高さというメリットがあります。

その一方で、SEO施策は継続的に行う必要があるため、メンテナンスや管理にかかる労力が負担となります。 また、日々更新されていくアルゴリズムへの適切な最適化手法を学ぶためのハードルも高いといえるでしょう。

こうした理由でインハウスSEOに限界を感じた場合は、SEO会社への外注も検討してみることをおすすめします。

外注コストや業者選定の手間もありますが、信頼できるSEO会社をパートナーにできれば十分な効果も期待できます。

自身は本来のコア業務に集中しつつ、適切な知識やツール、リソースを備えたプロ集団であるSEO会社に協力してもらうことで、SEO施策に満足できる効果が得られるでしょう。

参考:SEOを外注する際のチェックリスト(資料ダウンロード)

これまでのSEO業者とGoogleとの攻防に見られるように、スパム的な手法で目先の結果だけを出そうとする業者も、残念ながらゼロではないからです。 そこで、選定にあたっては、以下のような業者は除外する必要があります。

その上で、知り合いのSEOに取り組んだ方に紹介をもらったり、これまでの実績や評判などを調べたりして、信頼できるSEO業者を探していきましょう。

SEOは、検索エンジンのアルゴリズム解析を専門とするSEO業者によって進化し、その歴史はSEO業者とGoogleの攻防そのものです。かつては、アルゴリズムの隙を突く「ブラックハットSEO」として、クローキングやワードサラダ、人為的なリンク構築といったスパム的な手法が横行しましたが、これらは低品質なコンテンツを生み出し、ユーザー体験を損ねました。

Googleはユーザーファーストの理念に基づき、度重なるアルゴリズムのアップデートでこれらのブラックハットSEOを排除してきました。現在では、Googleのガイドラインに沿い、ユーザーに役立つ情報を提供する「ホワイトハットSEO」が主流となっており、サイトのメタ情報最適化やユーザーの検索意図(インテント)に沿った質の高いコンテンツ提供が重視されています。

今後のSEO施策において最も重要なのは、いかにしてユーザーにとってより良い検索体験を提供できるかであり、SEO業者の役割もアルゴリズムの裏をかくことから、ユーザー視点に立ち価値ある情報提供を支援する方向へと変化しています。

参考記事:SEO業者の取り組みとその歴史

A: SEOの効果は、サイトの規模や競合状況、施策内容によって大きく異なりますが、一般的には効果を実感できるまでに3ヶ月から6ヶ月以上かかると言われています。短期的な成果を求めるのではなく、中長期的な視点での継続的な取り組みが重要です。

A: いいえ、むしろSEOの重要性は増しています。AI Overviewsは、Webサイトの情報を統合・要約して表示するため、AIに「引用されやすい」コンテンツである必要があります。そのため、キーワードだけでなく「意味」や「構造」、そして「信頼性」を意識した情報設計がより重要になり、SEOの役割はさらに拡大すると考えられます。

A: 基本的なSEO対策であれば、独学でも可能です。本記事で紹介されているような「タイトルの最適化」や「見出しの構造化」、「Googleサーチコンソールの活用」などは、無料で利用できるツールや情報も豊富にあります。しかし、より高度な分析や競合対策、最新のアルゴリズムへの対応には専門知識が必要となるため、限界を感じたらSEOコンサルティング会社への依頼も検討すると良いでしょう。

A: 主な指標としては、検索順位、オーガニック検索からの流入数、クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)などがあります。AI時代では、直接的なクリック数だけでなく、AIの「引用数」や、それによるブランド想起、指名検索数の変化なども、新たな評価指標として注目されています。これらの指標をGoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソール、または別途ツールを用いて定期的に確認し、施策の効果を測定・改善していくことが重要です。

この記事のポイントをおさらいします。

1.SEO(検索エンジン最適化)は、Webサイトが検索結果で上位表示されるための取り組み全般を指します。近年では、Googleの生成AI機能「AI Overviews(旧SGE)」の登場により、従来の順位だけでなく「AIに引用されやすい情報設計」が極めて重要になっています。これは、ユーザーが検索結果をクリックせずともAIの要約で情報を得る「ゼロクリック検索」が増加しているためです。

2.Googleの検索エンジンは、クローリング、インデキシング、ランキングの3ステップでサイトを評価し、「ユーザーに必要とされるサイト」を高く評価します。SEOの目的は、サイトへの集客とビジネス目標の達成であり、潜在顧客層への幅広い露出やストック資産化による費用対効果の高さがメリットです。一方で、中長期的な取り組みが必要である点がデメリットとして挙げられます。

3.SEO施策は大きく「内部対策」と「外部対策」に分かれます。内部対策では、ユーザーの検索意図に沿った質の高いコンテンツを提供する「コンテンツSEO」と、HTML要素やサイト構造を最適化する「テクニカルSEO」があります。特にAI時代においては、FAQや短段落など、AIが情報を抽出しやすい「意味の設計」と、E-E-A-T(経験、専門知識、権威性、信頼性)を高めるための一次情報や監修データの活用が重要です。外部対策としては、信頼できるサイトからの被リンク獲得やSNSでの拡散、メンションなどが挙げられます。

4.SEO成功の鍵は「キーワード設定」「ドメインの強さ」「ユーザー体験(UX)」の3要素です。Googleが提唱する「ユーザーファースト」の考え方に基づき、利用者が使いやすく、目的を達成しやすいサイト設計が求められます。

5.SEOの歴史はGoogleとSEO業者の攻防であり、現在はユーザーに価値ある情報を提供する「ホワイトハットSEO」が主流です。社内でのSEO運用に限界を感じた場合は、専門知識を持つSEOコンサルティング会社への外注も有効な選択肢となります。SEOは、単なる順位向上だけでなく、「ユーザーの問いに誰よりも深く、速く、確かに応える設計力」が試される時代へと進化しています。

SEO最新情報やセミナー開催のお知らせなど、お役立ち情報を無料でお届けします。